Русские сословия 17 века. Сословия России XVII века

Общество – это люди одной страны и отношения между ними. Почему люди объединяются в общество? Какие задачи стоят перед обществом?

Общество – это люди одной страны и отношения между ними. Почему люди объединяются в общество? Какие задачи стоят перед обществом?

Общество делится на сферы: Политика Экономика Культура В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия

Общество делится на сферы: Политика Экономика Культура В каждой из этих сфер действуют особые группы людей. В России эти группы людей назывались сословия

Задачи общества Сферы общественной жизни Сословие Порядок и политика безопасность Феодалы Обеспечение материальны ми благами Податное население (крестьяне и посадские люди) экономика Объяснение культура смысла жизни духовенство

Задачи общества Сферы общественной жизни Сословие Порядок и политика безопасность Феодалы Обеспечение материальны ми благами Податное население (крестьяне и посадские люди) экономика Объяснение культура смысла жизни духовенство

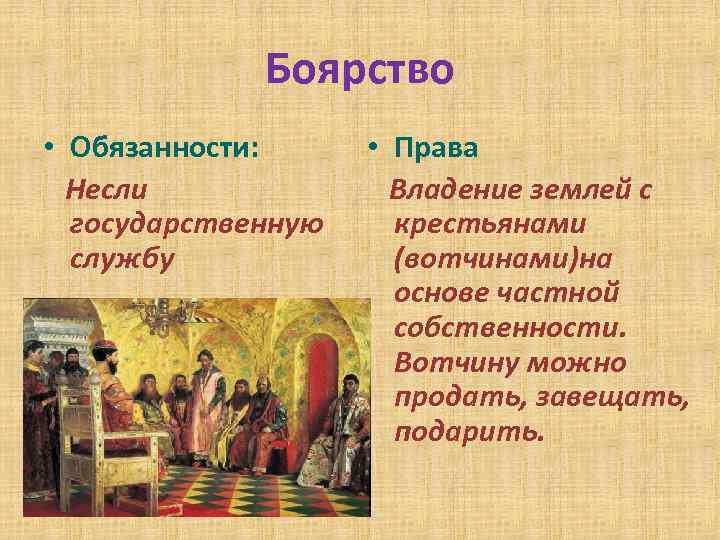

Боярство Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Боярство Включало * служилых князей (из числа потомков Рюриковичей) * перешедших на русскую службу татарских ордынских царевичей и знати из Молдавии и Валахии * представителей старого московского боярства * бояр удельных присоединенных к Москве княжеств и земель.

Боярство Обязанности: Несли государственную службу Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

Боярство Обязанности: Несли государственную службу Права Владение землей с крестьянами (вотчинами)на основе частной собственности. Вотчину можно продать, завещать, подарить.

Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов: Малоземельные «Чины» государева дворяне-помещики двора: («дети боярские» и * «Думные чины» «городовые дворяне») бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» стольники, стряпчие, московские дворяне

Дворянство -сформировалось из слуг княжеских и боярских дворов: Малоземельные «Чины» государева дворяне-помещики двора: («дети боярские» и * «Думные чины» «городовые дворяне») бояре, окольничие, и думные дворяне; * «московские чины» стольники, стряпчие, московские дворяне

Дворяне: Обязанности: Несли государственную службу Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

Дворяне: Обязанности: Несли государственную службу Права: - владели поместьем пожизненно, пока мог нести военную службу; - поместье передавалось по наследству, если сын ко времени смерти отца достигал 15 лет и мог служить государству.

Служилые люди по прибору (по набору) Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Городовые казаки, проживавшие в городах и приграничных районах

Служилые люди по прибору (по набору) Государство принимало их на службу по найму для несения военной и караульной службы: Московские и городовые стрельцы Пушкари Казенные кузнецы Городовые казаки, проживавшие в городах и приграничных районах

Соборное уложение 1649 г. В нем содержалась специальная глава, которая закрепляла все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладения, (например: владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне)

Соборное уложение 1649 г. В нем содержалась специальная глава, которая закрепляла все важнейшие изменения в правовом статусе поместного землевладения, (например: владельцами поместий могли быть как бояре, так и дворяне)

Крестьянство самое многочисленное сословие. Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Крестьянство самое многочисленное сословие. Дворцовые Помещичьи Церковные Черносошные (государственные) (лично свободные)

Основные повинности крестьян: Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Основные повинности крестьян: Барщина Оброк (денежный и натуральный), а также «поземельный» и «подворный налог» (подать)

Соборное уложение 1649 г. 11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

Соборное уложение 1649 г. 11 глава Соборного уложения – «Суд о крестьянах» - вводила бессрочный сыск беглых крестьян. Итог: Установление полного крепостного права.

Посадские (городские) люди Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни (около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести» . Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Посадские (городские) люди Гости (Купцы) (в XVII в. более 30 человек) – самые крупные предприниматели, были приближены к царю, не платили налогов, занимали финансовые должности. имели право покупать в свои владения вотчины; Члены гостиной и суконной сотни (около 400 человек) – занимали место в финансовой иерархии, но уступали гостям в «чести» . Они имели самоуправление, их общие дела вершили выборные головы и старшины.

Купцы Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Купцы Обязанности платят налоги и таможенные пошлины государству Права предпринимательство – торговля, организация мануфактур

Черные посадские люди Основное податное население города (платили налоги и несли повинности). Население города делилось на: белые Слободы черные слободы

Черные посадские люди Основное податное население города (платили налоги и несли повинности). Население города делилось на: белые Слободы черные слободы

Социальная структура русского общества 17 века вполне соответствовала феодальным отношениям, устоявшимися в данное время на . Одним из главных, важных и знатных сословий в русском обществе 17 века было боярство. Бояре - были потомками бывших великих и удельных князей. Боярские семьи служили царю, и занимали руководящие должности в государстве, бояре владели большими земельными участками - вотчинами.

Дворяне, занимали более привилегированное положение в русском обществе 17 века. Они составляли высший уровень государевых людей, служивших . Дворяне владели поместьями, которые передавались по наследству, при условии продолжения службы наследника государю. К середине 17 века, дворяне стали главной опорой царской власти в России.

Стоит отметить, что единственным дворянским титулом, переходящим по наследству был титул князя. Остальные чины не наследовались, а присваивались, и в первую очередь, они означали должность, однако постепенно они утратили своё служебное значение. Наиболее четкая иерархия, отражающая служебное значение была в чинах стрелецкого войска. Командирами полков были полковники, командиры отдельных отрядов полуполковники, далее шли головы и сотники.

В 17 веке в русском обществе, большинство чинов не имело четкого разделения по роду деятельности. Высшими считались думные чины, люди которые были близки к царю: думный дьяк, думный дворянин, окольничий, боярин. Ниже думных чинов находились чины дворцовые или придворные. К ним относились: стольник, стряпчий, военачальник, дипломаты, составители писцовых книг, жильцы, дворянин московский, дворянин выборный, дворянин дворовой.

К низшим слоям служивых людей относились служилые люди по набору. Это были стрельцы, пушкари, служилые казаки. Крестьянство в русском обществе 17 века состояло из двух категорий - владельческой и государственной. Владельческими были крестьяне, жившие в вотчинах или поместьях. Они работали на своего феодала.

Государственные крестьяне проживали на окраинах , они несли тяготы в пользу государства. Их жизнь была несколько лучше, чем у крестьян не государственных. Еще была одна каста крестьян, о которой стоит сказать. Это Дворцовые крестьяне, они имели собственное самоуправление и подчинялись только дворцовым приказчикам.

Городское население общества 17 века, называлось - посадскими людьми. В основном это были торговцы и ремесленники. Ремесленники объединялись в слободы, по профессиональному признаку. Ремесленник, как и крестьяне 17 века несли тягло в пользу государства. Особое сословие в обществе 17 века составляло духовенство. Представителями этого сословия были архиереи, монахи и священники. Были и в обществе 17 века простые, вольные люди. Это, прежде всего казаки, а так же дети священников, служилых и посадских людей.

В русском обществе 17 века резко увеличилось численность сословия служивых феодалов землевладельцев. Феодальное сословие стало унифицированным, увеличилось число землевладельцев. Тяжелое положение низших слоев в русском обществе 17 века привело к усилению социальной нестабильности и народных бунтов.

(Слайд 1)Тип урока: комбинированный

Цели . (Слайд 2)

- Образовательная: дать представление о сословной структуре российского общества в данный период, иерархии сословий, особенностях каждого из нас.

- Развивающая: продолжать формировать понятийный аппарат.

- Воспитательная: интерес к предмету истории.

Новые понятия: Белые слободы, черносошные крестьяне, посадские люди.

Оборудование: учебник 7 класса История России ДаниловА.А, КосулинаЛ.Г., карточки, мультимедийное оборудование.

Ход урока

План урока:

- Организационный момент (проверка готовности к уроку, постановка целей).

- Проверка д/з.

- Изучение новой темы.

- Закрепление пройденного материала.

- Подведение итогов.

- Домашнее задание.

I. Здравствуйте ребята на прошлом уроке мы говорили о Экономическом развитии России XVII веке. Давайте проверим, как вы усвоили материал. Некоторые ребята получат карточки, а с остальные побеседуем.

II. Опрос д/з.

В чем состояла основная задача экономики страны в XVII веке? (Преодоление последствий Смутного времени.)

Что такое мануфактура и в чем особенности Российских мануфактур? (Предприятие с разделением труда. Использование труда подневольных рабочих.)

Расскажите о с/х, о характере специализаций районов? (Южные и Поволжские– хлеб, западные –лен и коноплю, поморские – соль и рыбу, сибирские – меха, ярославские и костромские – холсты…)

Торговый и Новоторговый уставы, принятые во второй половине XVII века способствовал? (Увеличение пошлин на ввозимые в страну иностранных товаров.)

О каком городе идет речь в документе “В городе не только русские, но персияне и индийцы, все имеют по своему рынку.”Так как и бухарские крымские и нагайские татары, а так же армяне со всякими товарами ведут тут большую торговлю и промыслы, то как говорят, город это и приносит ежегодно его царскому величеству большую сумму даже одних пошлин 12000 рублей, или 24 тысячи рейхсталеров”. (Новгород.)

Ш. Изучение нового материала. (Слайд 3)

План урока:

- Первое сословие: землевладельцы и крестьяне.

- Прочие сословия Московского государства

1. Первое сословие: землевладельцы и крестьяне.

Что такое сословие? (Слайд 4)

Давайте вспомним значение терминов барщина и оброк. (Слайд 5)

Барщина – повинность зависимого населения в пользу владельцев вотчин и поместий, работы в господском хозяйстве, прежде всего на земле.

Оброк – форма платежа зависимого крестьянина феодалу, при которой расчет производится деньгами или продуктами труда.

Как вы думаете можно ли говорить что в России в XVII веке сложилось сословие крестьян? Вы правы, в этот период существовало слишком много категорий крестьянства, чтобы говорить о едином сословии.

Господствующим сословием в обществе были феодалы, к ним относились бояре имевшие свои вотчины. (Слайд 6)

Чем отличается вотчина от поместья? (Вотчина это родовые земельные владения бояр, поместья принадлежит менее родовитому дворянству.)

В XVII веке в рамках феодального сословия зарождались основы дворянского сословия. Судебник 1497 года, указы о “заповедных” годах, “урочных” годах, иные указы. После смутного времени положение крестьян немного облегчилось. В первые десятилетия государство не могло контролировать потоки крестьян. Затем срок “урочных лет” снова увеличивается “Соборное уложение”1649 г. – новый этап закрепощения крестьян. Давайте посмотрим какие ограничения были введены новым уложением в отношении крестьян? Крестьяне лишались права уходить от своего помещика. (Слайд 7)

Государство было вынужденно пойти на эти меры, прикрепления крестьян к земле. Делалось это с целью обеспечить помещиков, являвшихся основной армии, местной администрации и остановит текучесть населения в стране, для того чтоб наладить более эффективный сбор податей. В этом были заинтересованы помещики, но владельцы крупных вотчин были недовольны, т.к крестьяне переходили к крупным землевладельцам, ведь у них гнет был меньше.

2. Прочие сословия Московского государства. (Слайд 8–13)

Открываем учебник на странице 43 читаем и заполняем таблицу. (Комментированное чтение.)

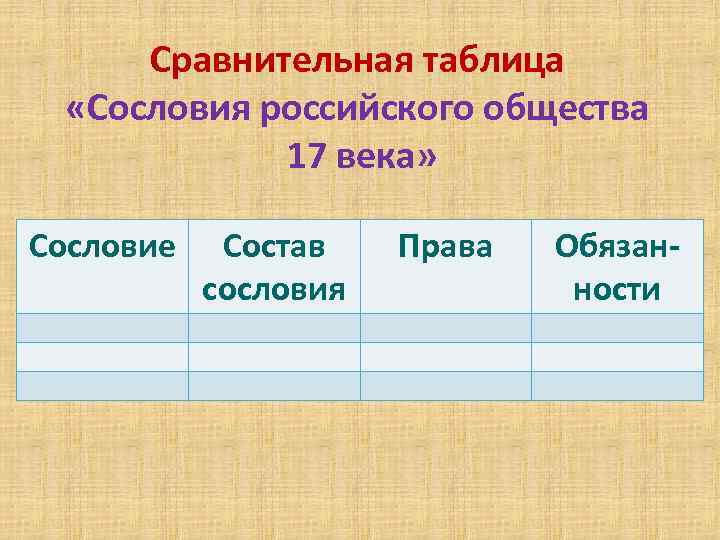

Таблица “Сословия в России XVII в.”

На странице 47 в учебнике документ “Сословный строй России глазами иностранца А. Олеария”, давайте прочитаем и ответим, почему автор считает всех русских рабами, с чем это связано?

IV. Закрепление материала.

Что нового появилось в сословной структуре России в XVII веке?

Какие сословия Московского государства вы знаете?

Охарактеризуйте положение любого сословия?

V. В XVII веке в России сформировалось иерархическое феодальное общество. На этом наш урок завершается.

1. Дворянство.

Господствующее сословие — феодалы . Прежде всего это бояре , имевшие свои родовые земельные владения - вотчины . В XVII веке по мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства , которое постепенно превращалось в новое сословие.

В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому (крепостное право).

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, 10% - боярам, 15% - церкви и около 60% - дворянам.

Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения (система местничества ) в 1682 году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах.

2. Крестьяне.

Положение крестьян в XVII веке значительно ухудшилось. Крестьянство делилось на две основные группы: владельческих и черносошных . Первые — это собственность феодалов. Их можно было продать, обменять, подарить. Вторые владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности.

Крестьяне работали на феодалов на барщине (2-4 дня в неделю ), платили натуральный и денежный оброк . Изменилась система налогообложения. Вместо поземельной подати была введена подворная .

К концу века холопы из полурабов становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т.д.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 га земли. Зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров, становились предпринимателями, купцами, торговцами.

3. Городское население.

В XVII веке росла численность городского населения. В новых городах вслед за крепостями появлялись посады . В них жили не только русские, но и представители других народов России. В них процветали ремесла и торговля.

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы . Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов , которые в свободное время промышляли торговлей и ремеслом.

Начинает применяться наемный труд, но пока еще в небольших размерах.

4. Духовенство.

К концу XVII века численность российского духовенства увеличилась (в 15000 церквях 110 тысяч человек). Сложилась новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу были приходские священники . Высшим слоем были епископы, архиепископы и митрополиты. Возглавлял церковную иерархию патриарх Московский и всея Руси.

В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод.

5. Казачество.

Новым для России сословием стало казачество, военное сословие , в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы - охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на общем сходе («круге»). Во главе — выборные атаманы и старшин ы. Собственность на землю принадлежала всей общине.

По мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства-главной опоры царской власти.На протяжении 17 века оформилась сложная система должностного продвижения дворян в армии, при дворе и в системе управления. Это свидетельствовало о том, что в 17 веке дворянство превращалось в новое сословие.

Царская власть стремилась укрепить права как и дворян, так и бояр на землю и подвластных им крестьян. В 1649 году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому. К концу века позиции главных землевладельцев-бояр-были серьёзно подорваны.Основным хозяином земли и крепостных стало дворянство. Оно потеснило боярскую родовую знать и в сфере государственного управления. Все категории феодалов были уравнены в правах. Это означало серьезную победу дворянства в давнем соперничестве со старой родовой знатью.

Крестьяне:

Основную массу населения по-прежнему составляли крестьяне. Их положение в 17 веке значительно ухудшилось. Крестьяне работали на феодалов на барщине, платили натуральный и денежный оброк. Одновременно зависимые крестьяне несли повинности в пользу государства.

К концу века изменилась роль холопов. Теперь они становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и др.К концу века эта категория населения(зависимого) постепенно слилась с крепостными крестьянами. Изменилась система налогооблажения. К концу века была введена подворная подать.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2(га)десятины земли. Были и зажиточные крестьяне, размеры наделов которых составляли несколько десятков га. Из таких родов выходили известные предприниматели, купцы, торговцы.

Городское население:

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы,контролировавшие посадские общины. Они старались переложить всю тяжесть налогового бремени на самую бедную часть населения- мелких ремёсленников и торговцев. Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов, которые в свободное от службы время промышляли торговлей и ремеслом. Они были жителями белых слобод,населённых феодалами церковнослужителями, и не несли повинностей в пользу государства. Это вызывало постоянные жалобы основной массы посадского населения.

Особенностью 17 века стало и то, что по мере роста ремесленного производства в нём начинает применяться наёмный труд. К быстро богатевшим ремесленникам(не желавшим уже выполнять черновую работу)нанималась не только посадская беднота, но и крестьяне-бобыли, холопы.

Духовенство:

К концу 17 века численность российского духовенства значительно увеличилась. С принятием в конце 16 века патриаршества Русская православная церковь стала полностью самостоятельной. Церковь была крупнейшим собственником земли. В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод (к их числу относились и церковные владения) в городах. Тогда же церковные руководители были лишены некоторых судебных привелегий, принадлежав их им ранее.

Казачество-

Военное сословие,в котором числилось население ряда окраинных местностей России. Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйской жизни казаков составляли промыслы –охота, рыболовство, бортничество, а позже -также скотоводство и земледелие. Как и в 16 веке, казачество основную часть доходов получало в виде государственного жалования и военной добычи. Казачество сумело в короткий срок освоить огромные окраинные районы страны.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на их общем сходе. Во главе казацких общин стояли выборные атаманы и старшины. Собственность на землю принадлежала всей общине. Атаманы и старшины избирались путем выборов, при которых каждый казак пользовался равным правом голоса.